Chez les Antandroy, la musique n’est pas un art. C’est une mémoire vivante. Née du vent et de la poussière rouge de l’Androy, le Beko ne chante pas pour plaire mais pour relier : les morts aux vivants, la terre au ciel, le visible à l’invisible. Ici, chaque note porte une histoire, chaque voix devient prière.

Sur les pistes arides de l’Androy, au sud de Madagascar, le vent transporte bien plus que la poussière rouge et les prières silencieuses. Il charrie des voix, profondes, graves, suspendues entre ciel et terre. Ce sont les voix du Beko, chant traditionnel des Antandroy. Ici, la musique ne divertit pas. Elle lie. Elle soigne. Elle relie les vivants aux morts.

Mais pour comprendre ce chant, il faut d’abord se rappeler que, dans ces terres du Sud, la parole est le seul livre. Quand une société ne laisse pas de trace écrite, que reste-t-il pour se souvenir ? La parole. Et quand la parole doit durer, elle devient chant. Le Beko est cette parole chantée. Il porte les récits, les valeurs, les émotions, les règles et les tabous. Il traverse les générations sans jamais perdre sa fonction : dire ce qui ne se dit pas, et transmettre ce qui ne doit pas se perdre. Ce n’est pas un hasard si le chercheur Victor Randrianary l’avait déjà souligné : la musique est un langage à part entière dans les sociétés malgaches. Et comme le note Jessica Roda, il existe dans le Beko une dimension spirituelle, tant il structure le rapport au monde invisible.

Chanter pour les morts, vivre avec les ancêtres

De là découle une autre vérité : dans les villages antandroy, il n’y a pas de cérémonie sans Beko. Lors des funérailles, le chant rythme les adieux. Pendant les rituels de possession (tromba), il élève les âmes. Et lors des veillées, il console les vivants tout en accompagnant le défunt vers le monde immatériel (aretse).

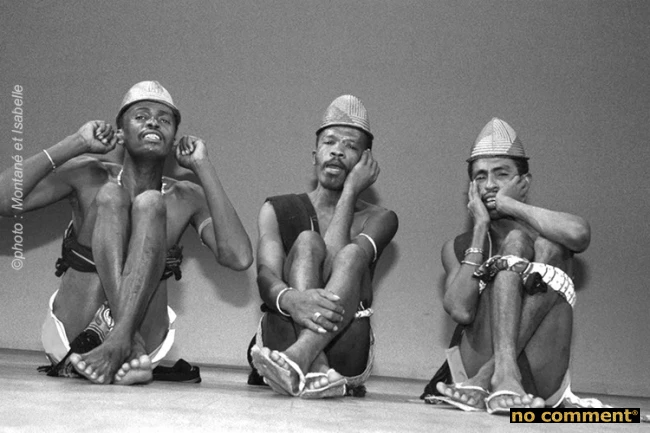

C’est dans ces moments suspendus que les Saïry, chanteurs initiés — le mot viendrait du terme hébreu shir, « chanteur » — entrent en scène. Ils ne se contentent pas de chanter : ils invoquent. Leurs instruments — marovany, mandolina, gorodo ou lokanga — ne servent pas à faire de la musique au sens occidental, mais à ouvrir une brèche vers l’invisible.

Peu à peu, le sacré se mue en poésie. Car le Beko, c’est aussi une parole stylisée, un art oratoire codé, dense, saturé de symboles et de métaphores. Montagnes, feu, pluie, vent, sang : chaque mot dit plus qu’il ne semble. Chaque image renvoie à un mythe, une croyance, une blessure ou un rêve. Ici, les figures de style — oxymore, anaphore, épopée — ne sont pas des artifices littéraires : elles sont des ponts entre les mondes. Chanter le Beko, c’est traduire l’invisible dans la langue des hommes.

Entre le sacré et l’humain

Mais le Beko ne s’arrête pas au sacré. Il guérit les âmes. Lors du sabo (rite de purification), il apaise les esprits blessés. Et en racontant l’histoire d’un peuple, il rassemble. Le Beko est un ciment — un lien entre ceux qui sont partis, ceux qui restent, et ceux qui viendront. D’ailleurs, son influence déborde du rituel. D’autres formes dérivées prolongent sa fonction : le Galeha, chant des enfants bergers qui se défient en poésie ; ou le Tsikidola, complainte mélancolique fredonnée dans les moments d’errance intérieure. Ces déclinaisons montrent à quel point le Beko est vivant, enraciné dans la vie quotidienne autant que dans le spirituel.

Ce que révèle le Beko, au fond, c’est que la musique pense. Qu’elle n’est pas seulement un agrément, mais un mode d’organisation sociale. Un outil de pensée, une philosophie orale à part entière. Pour les Antandroy, le Beko dit qui ils sont, d’où ils viennent, et où ils vont. Il parle quand les mots ordinaires ne suffisent plus.

Et loin d’être figé dans un folklore d’antan, le Beko continue de vivre. Il s’adapte, s’infiltre dans les villes, renaît dans les festivals, trouve des échos dans les productions artistiques contemporaines. Car tant qu’il y aura des voix pour chanter l’invisible, le Beko ne mourra pas. Il nous rappelle, dans sa gravité et sa beauté, que dans certaines cultures, chanter, c’est plus qu’un art : c’est un devoir de mémoire. Une forme de résistance aussi — contre l’oubli, contre le silence, et contre la perte du lien entre les mondes.

Anthropo’Zik, par Dr Hejesoa Voriraza Séraphin alias Manara

Enseignant et chercheur en Philosophie, Sociologie, Anthropologie, poésie et musique traditionnelle