Enseignant à la Faculté des Sciences de l’Université de Toliara et en médecine vétérinaire à l’Université d’Antananarivo, Directeur National de l’organisation The Peregrine Fund (TPF), ornithologue et biologiste de formation, le Pr Lily-Arison Rene de Roland est reconnu dans le monde pour ses efforts dans la conservation des animaux et de la nature : en mai, il reçoit l’équivalent du prix Nobel de la conservation dans le monde, l’Indianapolis Prize 2025. Un mérite qu’il doit à une trentaine d’années de travaux et un engagement sans faille pour la nature, une lutte qu’il mène avec son équipe.

Des débuts par la découverte de l’aigle serpentaire et du hibou rouge…

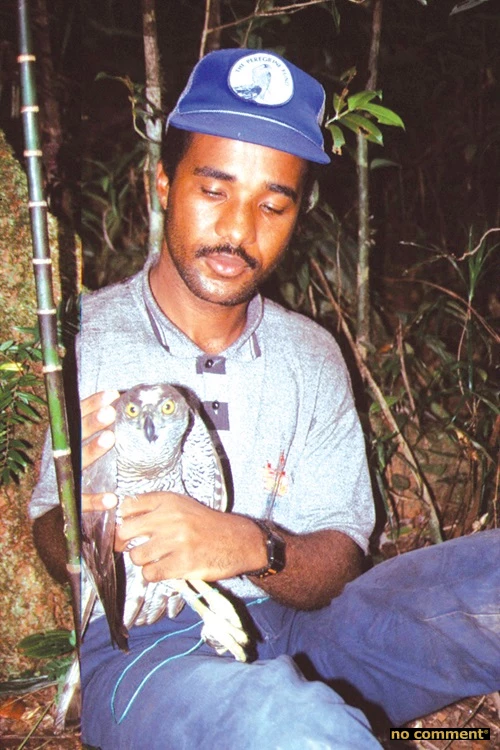

J’ai commencé mes recherches en 1992 avec l’organisation The Peregrine Fund dans le but de rechercher deux espèces d’oiseaux de proie, ou rapaces, que sont l’aigle serpentaire et le hibou rouge. Ces deux espèces sont endémiques de Madagascar. Aucune information n’était disponible sur elles et les derniers spécimens avaient été collectés en 1936. L’équipe de The Peregrine Fund avait connaissance de la présence de l’aigle serpentaire de Madagascar après avoir été informée par d’autres chercheurs qu’un cadavre de cette espèce avait été observé dans la forêt d’Ambatovaky en 1988, et qu’un individu de hibou rouge en captivité avait été repéré à Andapa par un simple citoyen. En 1994, l’aigle serpentaire a été redécouvert après avoir été capturé dans la presqu’île de Masoala (actuellement nommée Parc National de Masoala), qui est le plus grand bloc forestier de basse altitude à Madagascar. Et la même année, un individu de hibou rouge a également été redécouvert à Masoala. Cette redécouverte m’a particulièrement marqué, car ce jour-là, c’était mon anniversaire. À partir de 1994, nous avons donc commencé les recherches sur l’histoire naturelle (biologie et écologie) de ces deux espèces.

Quatre aires protégées à Madagascar grâce au Peregrine Fund Madagascar ?

En 2004, j’ai demandé à élargir les champs d’intervention de The Peregrine Fund Madagascar, c’est-à-dire à inclure les oiseaux, les lémuriens, les amphibiens et les plantes. En 1997, nous avions déjà compris la valeur des écosystèmes des zones humides, une ressource fortement menacée et difficilement récupérable. Nous les avons classées en tant que sites Ramsar, et c’étaient l’un des deux premiers sites portant ce label à Madagascar. C’était une vraie fierté pour The Peregrine Fund qui, à l’époque, n’était encore qu’un petit projet. En 2003, on nous a attribué la gestion de Tsimembo à Antsalova. Nous avons ensuite dupliqué le même système de gestion à Mandrozo, le cinquième plus grand lac de l’île (1 800 ha). En 2006, après la redécouverte du Fuligule de Madagascar à Bemanevika, classé disparu depuis 1993, un site de 35 635 ha, composé de lacs, forêts humides, savanes et marécages, a été identifié. Nous avons entamé le processus de création d’une aire protégée. Nous avons également intégré Mahimborondro, une forêt reliée à Bemanevika, aux sites à protéger. Cela nous a permis de constituer 112 000 ha d’aires protégées dans le nord de l’île et 80 000 ha à l’ouest.

Une approche sincère ?

Il faut rappeler qu’il existe ce qu’on appelle la « chaîne trophique » : les prédateurs, au sommet, régulent les espèces situées en bas. S’il y a trop d’insectivores, il y aura mécaniquement plus de prédateurs ; mais si les premiers sont plus nombreux que les seconds, ils s’entretuent, ce qui peut engendrer diverses maladies. C’est pourquoi il est essentiel de protéger les rapaces. Quand nous sommes arrivés à Antsalova en 1992, nous avons remarqué une grande population d’aigles pêcheurs ou Ankoay, une forêt sèche, et des lacs sur lesquels on pratiquait la surpêche. Nous avons conclu que cela pouvait entraîner une pénurie de nourriture pour l’Ankoay. Nous avons alors entamé une approche auprès des communautés locales, dans le respect des traditions. Nous avons créé une association de pêcheurs, tout en menant une sensibilisation sur le respect des périodes de pêche. Cela a pris des années, mais la population locale a fini par comprendre que cette initiative permettait d’avoir plus de ressources. À Bemanevika, en 2015, nous avons également soutenu la construction d’un canal hydroélectrique qui a assuré l’approvisionnement en électricité de deux villages, créant ainsi de nouveaux emplois.

Les habitants ont compris l’intérêt de préserver le site : 70 % de l’irrigation des rizières provenait de là. Nous avons aussi travaillé avec PAPMAD pour distribuer des cahiers avec des messages de sensibilisation, illustrés par des photos d’oiseaux ou de forêts en couverture. Nous continuons à accompagner les communautés locales, que ce soit pour l’accès à l’eau ou pour des formations en élevage. Le plus important, dans ce travail, c’est de respecter et d’avoir la confiance des habitants. Il m’est arrivé de passer sept mois sur douze sur le terrain, et j’y retourne en moyenne six fois par an. C’est un travail qui demande de l’engagement et de la passion.

Tous ces efforts ont mené à l’Indianapolis Prize…

Quand j’ai commencé à travailler, je n’avais jamais pensé qu’un jour je recevrais un prix. En consultant le questionnaire du concours, j’ai compris qu’il recoupait tout ce que j’avais fait jusque-là : les recherches pour la conservation des espèces animales, les approches communautaires qui ont permis la multiplication des populations, et la redécouverte de quatre espèces considérées comme disparues. J’ai aussi évoqué Masoala, l’aigle serpentaire, le hibou rouge, ainsi que les efforts qui ont permis de protéger plus d’une centaine d’espèces menacées. J’ai souligné l’importance de la relation avec les communautés locales et avec mon équipe, car je sais que ce travail ne peut pas être accompli seul.

En janvier, j’ai appris que j’étais parmi les six finalistes, face à des chercheurs d’Écosse, des États-Unis et du Brésil. J’en suis extrêmement fier, car en vingt ans d’existence du concours, je suis le premier finaliste issu d’un pays hors Amérique et Europe, et le premier Africain à le remporter.

Quels sont les projets ?

Depuis 1995, j’encadre des étudiants en master et en doctorat pour préparer la relève. J’ai déjà accompagné plus de 130 étudiants, et je continuerai à le faire tant que je le pourrai. J’y tiens, car je sais que je vieillirai, mais que la cause ne doit pas s’arrêter. Je l’ai d’ailleurs mentionné dans ma candidature pour l’Indianapolis Prize. En parallèle, je me lance un défi : relier les blocs forestiers de Madagascar par le reboisement. Lorsqu’un bloc est isolé, les espèces ne peuvent pas se déplacer. Cela favorise la consanguinité, ce qui peut mener à l’arrêt de la reproduction. Mon idée est de créer des « ponts forestiers » de 50 mètres de large entre les blocs, afin de favoriser les déplacements des espèces — et cela augmentera aussi la couverture forestière.

Propos recueillis par Rova Andriantsileferintsoa