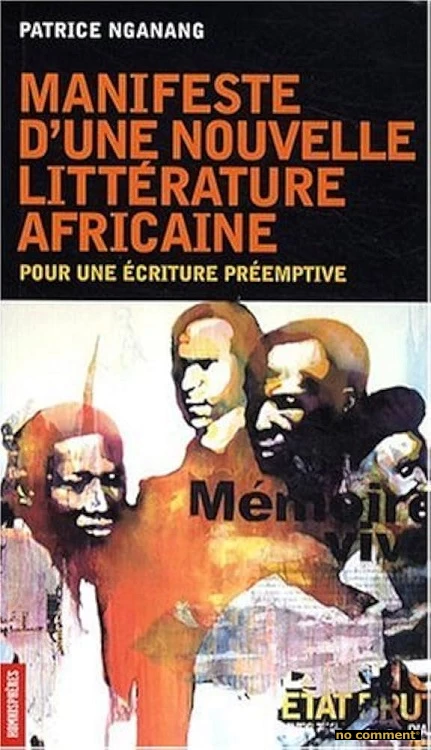

En lisant le Manifeste d'une nouvelle littérature africaine de Patrice Nganang, c'est une philosophie qui s'offre à nous. Une rareté en terre africaine. Une pensée d’une telle force, d’une telle profondeur, et d'une telle puissance explicative que l’on ne saurait ignorer. Le livre, même paru il y a de cela sept ans, ne peut que demeurer une référence pour toute critique sur la littérature d’Afrique, un passage obligé que nous empruntons présentement.

UN CHEMINEMENT AU DÉPART DE LA VIOLENCE

D’emblée, Patrice Nganang pose le génocide rwandais comme le fait primordial de cet ouvrage, son point de départ, son point d’arrivée. Ainsi déclare le philosophe qu’il s’agit là d’un moment historique. D’un instant où l’horloge des idées explose, d’un retour au néant total, sur toute l’étendue de l’Afrique. L’auteur qui se place après ces atrocités se demande comment un être humain peut justifier la barbarie qui conduit à l’assassinat d’un autre être humain? Il identifie deux pensées africaines, les deux seules possibles alors, comme le socle idéologique rendant possible un tel acte.

D’abord, la pensée identitaire, qui règne en maître à Madagascar et en Afrique, et qui dit en quelque sorte que nous sommes les plus beaux, les meilleurs, et qu’il ne faut absolument toucher à rien de ce que nous avons toujours été mais le perpétuer à l’infini seulement. Ensuite, la pensée révolutionnaire, qui met sur le dos de l’autre toute la misère d’ici, tissant un discours foireux puisé dans un désir fallacieux d’indépendance. Deux discours, deux pensées, qui ont posé la base idéologique du geste du Hutu sortant les coupecoupes pour massacrer, dans la région du Grand Lac, au Rwanda, en 1994, les Tutsi. Deux discours présents dans toutes les bouches africaines et en particulier malgaches posant la probabilité certaine, dans tous nos pays, du chaos le plus brutal.

Et pourtant, à partir du moment où une pensée raisonne la mort de l’humain, elle est tout bonnement caduque, elle ne vaut plus rien. Ainsi tout discours identitaire ou révolutionnaire, malgré qu’il soit ressassé à l’infini, à partir d’avril 1994, date du début du génocide rwandais, n’a plus aucun fondement. Il faut dès lors à l’Africain, et au Malgache en particulier, repenser l’homme et l’Africain, le monde et l’Afrique.

Car « le génocide rend pleinement humain l’Africain, voilà le tragique paradoxe. C’est que, rupture paradigmatique avec deux cent ans de pensées africaine, africaniste et africanisante qui longtemps ont entendu «l’Africain» comme quelqu’un de particulier, d’extraordinaire, il est l’entrée fracassante de celui-ci dans l’humanité simple, c’est à dire fautive » (P.33). Oui l’Africain est désormais l’égal de l’Européen, et inversement, parce que la Shoah, parce que le Rwanda.

L’EXIGENCE D’UNE NOUVELLE PENSÉE

À partir de cet instant zéro du génocide, une exigence de pensée nouvelle s’impose à l’Afrique. Sartre a été étranglé par les cadavres éparpillés dans les rues rwandaises. Son Orphée noir s’est suicidé ou plutôt est devenu fou et a massacré le noir comme lui. Dès lors, Sartre est complice! Il a formulé dans la préface de cette fameuse anthologie de Senghor une pensée tout à la fois identitaire et révoltée. Il a posé la différence de l’Afrique. « Le nègre ne peut […] réclamer pour lui cette abstraite humanité incolore : il est noir ». Que Sartre s’étouffe.

À partir du génocide rwandais, le nègre est devenu humain. Et l’Afrique, ses intellectuels, ses écrivains, à présent, ont urgemment besoin d’une autre idéologie conduit par l’impératif du « plus jamais ça » et qui fait table rase de la pensée héritière de Sartre. Oui, plus que jamais. La pensée africaine doit naître de ses terres, ses terres imbibées de sang, ses terres pourries de morts par millions. Et cela passe par la littérature d’abord avec des auteurs comme Wole Soyinka entre autres, qui réinventent l’Afrique au lieu de déclarer que l’Afrique est à conserver, comme Aimé Césaire, qui nous rappelle par la métaphore du bateau négrier que la violence est le point central de l’histoire africaine, l’Africain étant entré dans le monde par la figure de l’esclave sur un bateau génocidaire.

Mais le Manifeste d’une nouvelle littérature est d’une largeur infinie, on peut en parler sur des pages et des pages sont jamais s’arrêter. Pourtant, après avoir posé l’indépendance de l’art et de la littérature, Patrice Nganang devient incompréhensible quand il donne une mission aux artistes, celle de prévenir le pire, de réécrire en quelque sorte l’histoire. Il tombe dans Sartre, Sartre qu’il a admirablement enterré.

Les critiques d'Elie Ramanankavana

Poète/Curateur d'art/Critique d'art et de littérature/Journaliste